근 1년 동안 진행된 메타버스 관련사와의 미팅 중에 가장 많이 들어본 이야기다. 개중에는 역량을 어필하려는 욕심에 과대 포장하는 회사들도 있었지만, 대다수의 경우는 사실이다. 다년간의 노력과 투자를 통해 그 결실을 맺은 것이다. 다양한 모션을 실제처럼 똑같이 보여주는 버추얼 휴먼의 무브먼트를 위해 자체적으로 스캐닝 디바이스를 만든 회사, 게임엔진으로 구현된 폴리곤 데이터에 빛과 반사를 자동으로 계산해서 반영해 실제와 동일한 사진처럼 이미지를 만드는 회사 등. 메타버스 관련 기술들이 이토록 넘쳐난 적이 있는가 할 정도로 수많은 기술과 노하우들이 존재한다. 조금 더 고도화를 하게 된다면 이런 기술들이 조합된 공간은 가상 현실이건 증강 현실이건 물리적 법칙까지 반영된 말 그대로 메타버스가 당장에라도 만들 수 있을 것 같다.

문제는 뛰어난 기술에 비해 그 활용이 대부분 평범하다는 것이다. 당장 메타버스 커머스가 이루어진다고 가정해 보자. 내가 정말 금쪽같은 NFT 아이템을 메타버스 속의 어느 매장에서 발견했다. 내 아바타는 시작점에서 꾸역꾸역 걸어가거나 버스를 타고 매장으로 간다. 점원을 만나, 이야기를 하고 흥정해서 내 이더리움 지갑을 불러들여 구매를 했다. 구매한 NFT는 내 지갑으로 들어오고, 이와 함께 실 제품은 택배로 내 현실에서 도착할 것이다. 총 시간은 한 15분 걸렸다. 그럼 이 상황에서 생각해 보자. 오픈시(NFT 거래 플랫폼)에서 웹/앱 기반으로 그냥 구매하면 더 편했을 것 같은데? 굳이 내가 메타버스에서 제품을 살 이유가 있을까?

삐까뻔쩍한 기술만으로 게임 체인저 되기 어려워

메타버스엔 재밌는 세계관이 필요해

그렇다고 기술들을 잘 엮는 것만이 게임 체인저가 되지는 않는다. 사람들이 얼마만큼 매력적으로, 납득 가는 스토리로 엮어지느냐 또한 중요하다. AR 기술 초기에 수많은 콘텐츠와 관련 기술이 나왔지만, 우리의 기억에 가장 인상 깊었던 것은 ‘포켓몬 GO’다. 원래 포켓몬 세계관에서 있었던 ‘돌아다니는 포캣몬을 몬스터볼로 잡는’ 기본 개념을 현실적으로 잘 구현할 수 있는 것이 AR 기술이었다. 전 세계의 사람들이 산으로 바다로 스마트폰을 들고 뛰어다니도록 만든 것은 AR 기술이 딱히 뛰어나서가 아니다. 그냥 (포켓몬고의 설정이) 재미있어서다.

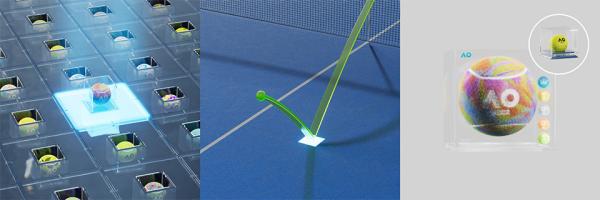

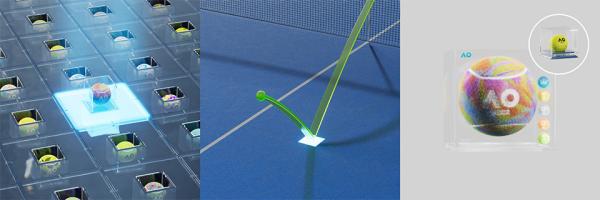

메타버스가 메아리치고 있는 지금도 크게 다르지는 않다. 최근에 주목을 끈 호주 오픈 테니스 대회의 NFT 사례가 그렇다. 테니스 경기장을 가상세계 플랫폼 디센트럴랜드에도 만들고 이를 6776개로 나누어 테니스 공 하나의 크기로 분류한 뒤 NFT로 판다. 분류된 각각의 작은 6776개의 공간에 실 경기에서 테니스 공이 떨어져서 포인트가 되면, 자동으로 그 공간의 메타데이터로 기록되고, 경기가 끝나면 각각의 공간은 6776개의 메타데이터를 가진 NFT가 된다.

테니스 위닝볼, 나만의 NFT가 되다

추가로 자기가 구매한 공간에 포인트 샷이 떨어지면 그 공간의 NFT를 구매한 사람에게 게임 포인트를 낸 실제 공을 보내준다. 이 공들의 가치는 이후 높아질 것이다. 생각해 보라. 내가 NFT로 땅을 샀는데 그 땅이 호주 테니스 오픈 결승전의 매치포인트가 된 땅이고, 그 공을 내가 받을 수 있다. 복권도 이런 복권이 없다. 현실 공간과 가상공간을 데이터와 NFT를 통해 엮어 낸 재미있는 사례다.

기술이 만능은 아니고, 결합만이 정답은 아니며, 그렇다고 크리에이티브한 발상만으로 메타버스가 이루는 혁신과 그 미래가치를 만들지는 못한다. 시의적절한 기술로 목적성 있게 만들어진 기발함, ‘크리에이티브 테크’가 결국 메타버스라는 세계로 사람들을 이끄는 키다. 이런 업종은 물론 이전에 없었기에 그 누구도, 어떤 회사도 가능하다. 디바이스 회사든, 솔루션 혹은 플랫폼 회사든 중요한 것은 누가 혁신적 기술을 잘 이해하여 사람들을 끌어들이는 크리에이티브를 통해 이끌어 낼 수 있는 결합을 이끌어 낼 수 있느냐다. 물론 거기엔 우리 같은 광고대행사도 포함되겠지만…

한두 가지 기술로 완성도에 영향을 미칠 수는 있지만, 대단한 반응을 일으켜 시장 판도를 바꾸는 경우는 많지 않다. 메타버스 시장이 역풍을 맞기 쉬운 이유도 여기에 있다. 정말 좋은 기술이고 혁신적이긴 한데 그 기술이 구현되어 만들어지는 서비스나 상품이 현실의 미러링 수준이라면 처음에 ‘와’ 할 뿐 그 이상의 반응은 나오지 않는다. 시장의 판도를 바꾸는 것은 그런 기술들이 함께 만나 통합적으로 이루어지는 서비스에서 나온다. 피자헛에서 피자넷이라는 사이트를 통해 인터넷으로 피자를 파는 실험을 진행했을 때, 당장부터 혁신적 서비스와 새로운 시장을 만들지는 않았다. 온라인 상거래는 이후 인증, 결제, 딜리버리 라는 각종 기술의 결합을 통해 서비스로 구체화될 때 궁극적인 게임 체인저로서 등장하게 된다.

메타버스엔 재밌는 세계관이 필요해

그렇다고 기술들을 잘 엮는 것만이 게임 체인저가 되지는 않는다. 사람들이 얼마만큼 매력적으로, 납득 가는 스토리로 엮어지느냐 또한 중요하다. AR 기술 초기에 수많은 콘텐츠와 관련 기술이 나왔지만, 우리의 기억에 가장 인상 깊었던 것은 ‘포켓몬 GO’다. 원래 포켓몬 세계관에서 있었던 ‘돌아다니는 포캣몬을 몬스터볼로 잡는’ 기본 개념을 현실적으로 잘 구현할 수 있는 것이 AR 기술이었다. 전 세계의 사람들이 산으로 바다로 스마트폰을 들고 뛰어다니도록 만든 것은 AR 기술이 딱히 뛰어나서가 아니다. 그냥 (포켓몬고의 설정이) 재미있어서다.

메타버스가 메아리치고 있는 지금도 크게 다르지는 않다. 최근에 주목을 끈 호주 오픈 테니스 대회의 NFT 사례가 그렇다. 테니스 경기장을 가상세계 플랫폼 디센트럴랜드에도 만들고 이를 6776개로 나누어 테니스 공 하나의 크기로 분류한 뒤 NFT로 판다. 분류된 각각의 작은 6776개의 공간에 실 경기에서 테니스 공이 떨어져서 포인트가 되면, 자동으로 그 공간의 메타데이터로 기록되고, 경기가 끝나면 각각의 공간은 6776개의 메타데이터를 가진 NFT가 된다.

테니스 위닝볼, 나만의 NFT가 되다

추가로 자기가 구매한 공간에 포인트 샷이 떨어지면 그 공간의 NFT를 구매한 사람에게 게임 포인트를 낸 실제 공을 보내준다. 이 공들의 가치는 이후 높아질 것이다. 생각해 보라. 내가 NFT로 땅을 샀는데 그 땅이 호주 테니스 오픈 결승전의 매치포인트가 된 땅이고, 그 공을 내가 받을 수 있다. 복권도 이런 복권이 없다. 현실 공간과 가상공간을 데이터와 NFT를 통해 엮어 낸 재미있는 사례다.

기술이 만능은 아니고, 결합만이 정답은 아니며, 그렇다고 크리에이티브한 발상만으로 메타버스가 이루는 혁신과 그 미래가치를 만들지는 못한다. 시의적절한 기술로 목적성 있게 만들어진 기발함, ‘크리에이티브 테크’가 결국 메타버스라는 세계로 사람들을 이끄는 키다. 이런 업종은 물론 이전에 없었기에 그 누구도, 어떤 회사도 가능하다. 디바이스 회사든, 솔루션 혹은 플랫폼 회사든 중요한 것은 누가 혁신적 기술을 잘 이해하여 사람들을 끌어들이는 크리에이티브를 통해 이끌어 낼 수 있는 결합을 이끌어 낼 수 있느냐다. 물론 거기엔 우리 같은 광고대행사도 포함되겠지만…

제일기획 강태구 프로(메타버스 사업팀)