이번에 다룰 크리에이티브 컴퍼니는 AKQA다. 1994년 스물한 살의 영국 청년 Ajaj Ahmed (이하 아자즈, 現 Chairman)가 런던에서 설립했고, 2001년 Tom Bedecarre(現 CEO) 가 설립한 샌프란시스코의 Citron Haligman Bedecarre와 합병을 통해 영국과 미국을 중심으로 활약하다가 2012년 매각되어 지금은 WPP그룹에 속해있다. 설립할 무렵엔 아직 디지털 커뮤니케이션이 활성화되지 않았을 때였음에도 불구하고 일찌감치 기존 광고회사들과는 다르게 브랜드 스토리텔링의 비전을 디지털에 두고 세운 회사다. 얼마 전에 소개한 R/GA가 혁신성에서 라이벌로 꼽는 회사가 바로 이 AKQA다.

내가 저년차일 때 <아트와 카피의 행복한 결혼>이라는 책이 인기여서 주위에 이 책의 애독자들이 꽤 있었다. 제일기획 사보에서 다뤄진 해외 캠페인들을 묶어 출간한 책이었는데, 이 책의 제목이야말로 TV, 신문, 잡지 등이 전성기였던 시대에 크리에이티브가 갖춰야 할 덕목을 말해주는 게 아닌가 싶다. 물론 이는 여전히 Visual Message와 Verbal Message로 이뤄진 어떤 콘텐츠에서든 매우 유효한 덕목이라 할 수 있다. 이 제목을 비틀어 AKQA의 핵심역량을 표현하자면 ‘크리에이티브와 테크놀로지의 행복한 결혼’이다. 그들은 일방적인 메시지 전달형 광고는 하지 않고 주로 웹, 앱, 소셜 기반의 Branded Platform을 구축하여 소비자의 참여와 소통을 위한 공간을 만든다.

NIKE를 디지털 킹덤으로 만든 또 하나의 주역이 있다면 바로 AKQA이다. AKQA는 같은 클라이언트를 두고 R/GA 못지않게 수많은 인풋과 영감을 주며 다양한 커뮤니케이션 솔루션을 함께 만들어왔다. 아자즈가 나이키 디지털 스포츠팀 부사장과 함께 쓴 책 <Velocity>가 그들의 파트너십을 말해주는 좋은 증거가 아닐까 한다. 디지털 혁신을 이루었던 현장의 생생한 이야기와 함께 - 심지어 애플과 나이키를 연결했던 스티브 잡스와의 역사적인 회의라던가 - 일단 만들고 버그는 나중에 잡으라는 디지털 속도전에 대한 충고 등은 기존 4대 매체 위주의 관습적 커뮤니케이션에 사로잡힌 굳은 머리를 깨기에 더없이 좋다.

▲ AKQA설립자와 나이키 부사장의 공동 저서 <Velocity>

필자는 영국에서 공부할 때 체어맨 아자즈와 아트디렉터 제임스를 만난 적이 있는데, 그들은 그때 마침 읽고 있던 <벨로시티Velocity> 표지에 서명을 해주고는 책이 낡았다며 다시 새 책을 보내줄 만큼 다정다감한 청년들이었다. 한국에 돌아와 틈틈이 편하게 읽고 싶어 산 번역본까지 합하면 나의 <벨로시티Velocity>는 총 3권이 되어버렸다. 물론, 그 기분 좋은 청년들은 나의 꿈에 대한 충고도 아끼지 않았는데 “Go Fast” - 즉, 하고 싶은 것이 있다면 당장 하라는 것이었다. 디지털 세상에서는 속도가 아이디어만큼 중요하다고. 그들은 그들의 생각이 불완전할지라도 일단은 머릿속에서 끄집어내서 모습을 갖추게 한 뒤, 계속 수정하고 발전시키며 그렇게 완전한 혁신에 다가갔던 것이다.

아자즈는 앞으로의 브랜딩은 ‘Saying’이 아니라 ‘Doing’이라는 확고한 믿음으로 수많은 클라이언트로 하여금 일방적인 메시지 전달에서 벗어나 경험을 만드는 변화를 이룰 수 있게 이끌며 애플, 코카콜라, 나이키, 델타항공, Xbox, VISA 등의 디지털 혁신 파트너로서 자리매김하게 된다.

몇 가지 성공 사례를 살펴보면 2009년 미국을 포함한 21개국에서 출시되어 여성 고객을 사로잡은 나이키의 대표 앱 ‘NIKE Training Club’ 이나, 2001년엔 당시 새로운 브랜딩 스포츠 포맷이었던 러닝 이벤트를 개최하고 디지털 플랫폼을 만들었던 ‘NIKE Run London’ 역시 매우 개척적이라 할 수 있다. 이후 나이키의 전설적인 러닝 이벤트들은 아마 모두 여기서 파생된 것이 아닌가 한다.

▲ 출시와 함께 apps of the week에 선정된 NIKE Training Club App

▲ NIKE Run London 웹사이트 및 포스터

비교적 최근 캠페인인 ‘NIKE the chance’(2010) 을 보면, 꽤 전통적인 성격의 캠페인 같은데도 테크놀로지와의 연결을 절대 놓지 않는다. ‘NIKE the chance’는 전 세계 젊은 무명 축구선수들에게 아스날 FC 감독인 아르센 벵거 앞에서 오디션을 볼 수 있는 기회를 주는 이벤트로서, 축구를 잘하지만 축구를 제대로 배워보지 못하거나 프로 입문의 기회가 없어서 포기해야 했던 유망주를 찾아 기회를 주는 프로그램이다. 이것 역시 그냥 이벤트로 끝내면서 필름으로 스토리 스케치를 할 수도 있었는데, 기술과 접목하는 면에서 차별화가 드러난다.

기술도 대단한 기술이 아니다. 간단한 적정기술 중 하나인 ‘RFID’가 적용된 팔찌를 차고 테스트에 참가하게 만들어 참여자들의 열정과 노력이 소셜 미디어에 노출되도록 하고, 대중들이 그들에게 응원 메시지를 보내도록 해 캠페인에 참여하게 만든 것이다. 대중을 절대 구경꾼이 되게 하지 않고 함께 스토리를 소비하게 만든 것이다. 별거 아닌 것 같은 이 한 끗 차이가 스토리텔링의 본질과 테크놀로지를 결합하는 혁신 에이전시라는 AKQA의 정체성을 일관성 있게 끝없이 단단하게 만든다.

▲ NIKE the chance 캠페인

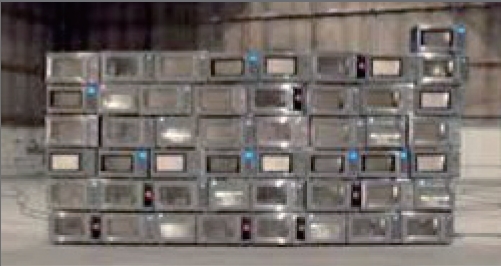

그들은 가끔 가벼운 농담처럼 자신들의 아이덴티티에 걸맞은 자체 콘텐츠를 제작하기도 하는데, 2008년 크리스마스 시즌에 유튜브에 올린 ‘Microwaves Christmas Card’가 대표적이다. 49개의 전자레인지 소리를 이용하여 징글벨 음악을 들려줬던 영상은 칸예웨스트가 링크를 크리스마스 당일에 포스트하여 순식간에 밀리언 뷰를 기록했다. 아마 이후에 이런 류의 크리에이티브가 한국을 비롯해 세계에 창궐하지 않았나 싶다. 모 통신사에서 휴대폰 벨소리를 음악화 한다든지 하는 아이디어로 응용되면서 말이다.

▲ 전자레인지 사운드로 징글벨을 연주한 동영상 카드

우리나라 광고인들에게는 AKQA라는 외우기 힘든 이름보다 해마다 칸느 광고제에서 영 크리에이터들에게 주어지는 Future Lions 프로그램이 더 유명할지도 모르겠다. 2005년부터 칸느 라이온즈 페스티발과 콜라보레이션으로 참여해 대학생들의 컴피티션 포맷으로 진행 중인 Future Lions는 2015년 60개국 1,800여 명의 참가를 이뤄내 페스티벌의 메인으로 자리잡았다.

기성세대의 때가 묻지 않은 젊은 크리에이티브 마인드가 AKQA의 혁신적인 이미지를 다져주는 데도 한몫함으로써, AKQA가 세계적인 브랜딩을 하는 데 적잖이 기여하지 않았나 생각한다. 해마다 그들의 세미나를 듣고 있노라면 우리나라 에이전시들도 그저 돈을 내고 홍보하는 단순한 스폰서를 하기보다는 남다른 크리에이티비티 역량을 알리며 전 세계 크리에이티브 생태계에 의미 있는 기여를 할 수 있는 존재감 있는 후원 방법을 찾으면 좋겠다는 아쉬움이 들고는 한다.

▲ 칸느 페스티발과의 콜라보레이션 이벤트, Future Lions 트로피와 고지광고

이 세미나를 이끌던 글로벌 CCO(지금은 그만두고 자신의 회사를 차렸다.) 레이 이나모토는 인터뷰에서 이렇게 밝힌 적이 있다. “우리를 디지털 에이전시로 부른다면, 굳이 부인하지는 않겠다. 그러나 중요한 건 미디어가 아니라 메시지이고, 우리는 아이디어에 최적화된 미디어를 찾아 탐색하고 실행할 뿐이며, 그것이 TV나 인쇄 광고가 아닐 뿐이다.”

그렇다. 그들은 클라이언트의 효과적인 소통을 위해 늘 최적의 솔루션을 찾았을 뿐이고, 디지털 스페이스에서 주로 해답을 발견했을 뿐이다. 그런 AKQA의 정의를 내리기가 쉽지 않다고 종종 기자들은 말해왔다. 그렇다면 그들은 스스로를 뭐라고 볼까? 홈페이지에 쓰여있는 ‘Ideas and Innovation Company’가 그 정의에 가깝지 않을까?